教育部发布2025-2028竞赛白名单,新增16项、取消13项!这些变化信号家长必须懂

竞赛格局洗牌,人工智能、传统文化与实践活动成新焦点

教育部近日公示了《2025-2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》(俗称"白名单"),这份权威名单不仅关乎学生能够参与哪些竞赛活动,

更在一定程度上折射出当前教育改革的风向与趋势。

与上一期相比,新一轮名单中共有31项竞赛获得保留,同时取消了13项,并新增16项竞赛。

经过此番调整,本次白名单共包含47项竞赛,呈现出新的格局与特点。

一、白名单整体格局:自然科学类仍占半壁江山

从类别划分来看,自然科学素养类竞赛数量仍居首位,共22项,占比接近一半;

人文综合素养类有12项,艺术体育类共13项。

科创类竞赛依然占据较大比重,体现了国家对科技创新人才培养的持续重视。

对比教育部2022-2028学年的名单可见,全国青少年人工智能创新挑战赛、

五大学科竞赛(数学、物理、化学、生物、信息学)等传统优势项目均获得保留。

二、新增与取消项目:反映教育评价风向转变

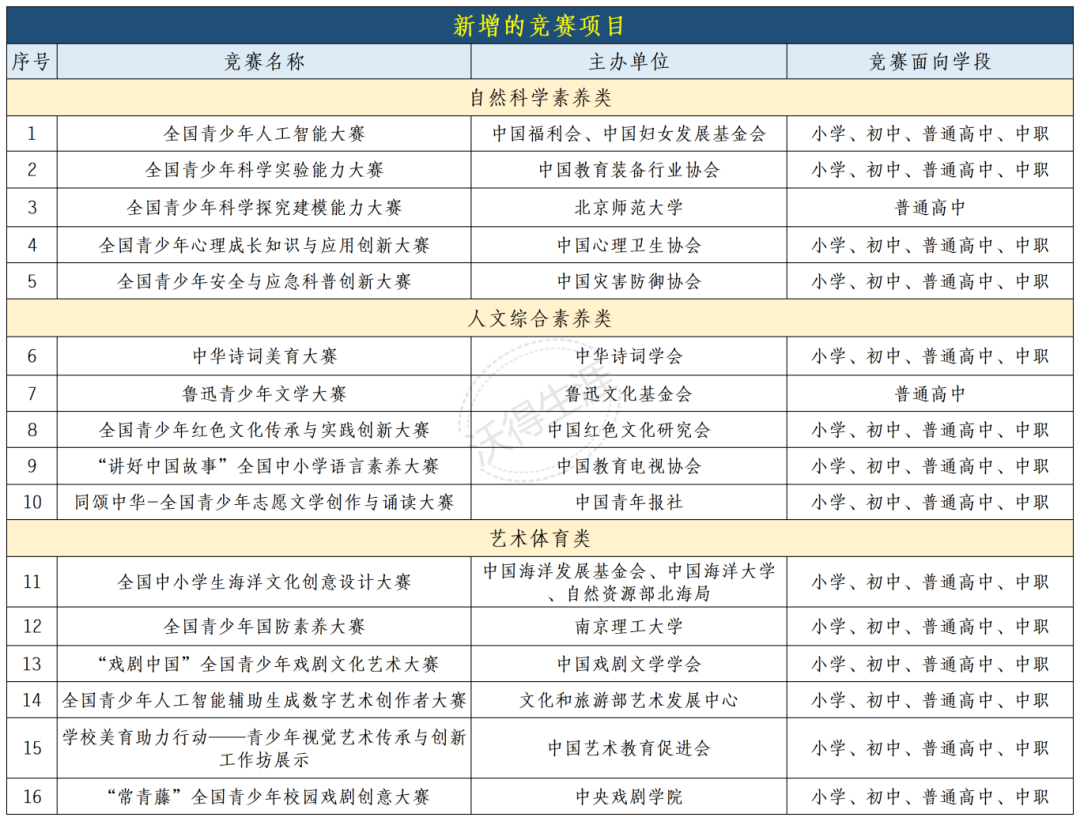

新增的16项竞赛包括:

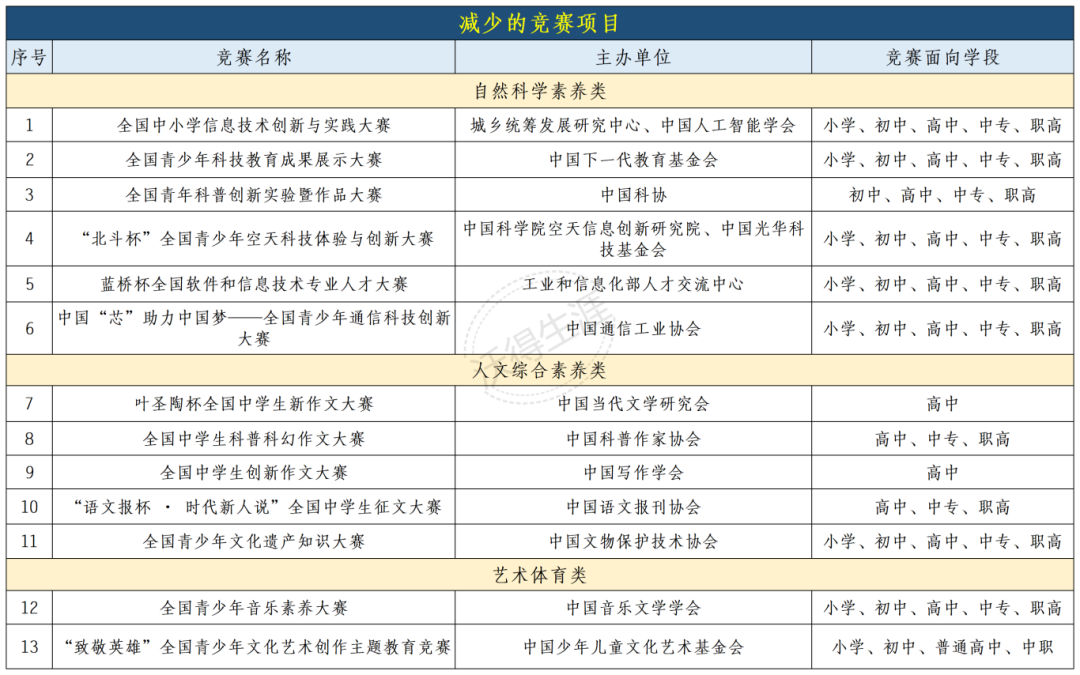

被取消的13项赛事包括:

这种"有进有出"的动态调整机制,表明白名单竞赛不是一成不变的,而是根据社会发展需求和教育改革方向不断优化的。

三、变化背后的四大信号

1. 人工智能方向比重显著提升

目前白名单中和AI直接相关的赛事有7项,间接相关的更多。包括全国青少年人工智能创新挑战赛、

全国青少年人工智能大赛、

世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛、

宋庆龄少年儿童发明奖、

全国青少年科技创新大赛、

全球发明大会(中国)竞赛活动、

全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛等。

这些赛事都强调AI技术的实际应用和创新能力,已成为科创赛事的重要方向。

2. 更强调动手与实践能力

新增的全国青少年科学实验能力大赛、科学探究建模能力大赛、心理成长知识与应用创新大赛、安全与应急科普创新大赛等,

均注重实际操作与场景应用,引导学生将知识转化为解决实际问题的能力。

这一变化呼应了新课程改革中强调核心素养培育的理念,意味着"纸上谈兵"式的竞赛将逐渐失去市场。

3. 跨学科能力成为新焦点

AI+艺术、AI+编程、AI+通信工程类项目的出现,体现了跨学科、跨领域融合的趋势。

像新增的"全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛",就是AI与艺术的结合,类似AIGC方向的探索。

未来的科创赛不再只是考核单一技能,更看重学生的复合能力和创新思维。

4. 文化传承与素养提升受重视

新增的16项赛事中,和中国文化、传统文化相关的有7个,

包括"讲好中国故事"全国中小学语言素养大赛、

鲁迅青少年文学大赛、

全国青少年红色文化传承与实践创新赛、

同颂中华·全国青少年志愿文学创作与诵读大赛、

中华诗词美育大赛、

"戏剧中国"全国青少年戏剧文化艺术大赛、

学校美育助力行动--青少年视觉艺术传承与创新工作坊展示。

此外,一些看似与传统文化无关的赛事,也会考验学生的文化积累。

比如"外研社杯"全国中学生外语素养大赛的阅读题目,往往涉及中国传统文化内容。

四、年龄限制调整:保护与选拔并重

在保留的竞赛项目中,个别项目的面向学段发生了变化。全国青少年科技创新大赛原来是小学、初中、高中、中职均可参加,

现在不再接受小学和初中段学生参赛。

这实际上是对今年1月中国科协办公厅印发《全国青少年科技创新大赛实施办法(试行)》的落实,明确不再接受15岁以下少年儿童参赛。

无独有偶,信奥比赛之一——CSP-J/S认证也明确"12周岁以下儿童将不能再参加此项软件能力认证"。

这些调整反映了竞赛定位的变化:全国青少年科技创新大赛旨在选拔和培养具有科研创新潜力和专业素养的人才,

而高中生在知识储备、思维能力和自主研究能力上相对更成熟。小学和初中阶段学生更需要注重基础知识的学习和综合素质的全面培养,

遵循他们的认知发展规律,避免过早地陷入专业性过强的竞赛竞争中。

五、给家长的建议:理性看待竞赛,关注持久兴趣

白名单竞赛的变化传递了明确信号:教育评价正在从单纯看重学科成绩,向关注学生全面发展和核心素养转变。

对于家长而言,建议更加关注孩子持久的兴趣与能力培养,合理规划备赛时间,避免影响正常学业与生活。

选择竞赛项目时,应考虑孩子的兴趣特长和长远发展,而非盲目追逐热点。

竞赛的本质是提供展示平台,促进学习交流,而非功利性的升学工具。

只有在尊重孩子天性和发展规律的基础上参与竞赛,才能真正发挥其教育价值,助力孩子成长成才。

把握教育风向,培养未来需要的人才,这才是白名单竞赛调整给我们最重要的启示。